原创|全球知识雷锋采访 | 闵冠撰文 | 咏正编辑 | 阿晴

“我是王求安,北京安哲建筑事务所的创始人。成为建筑师之前,我学的是美术,做展陈和空间设计。做了几年之后,对自己作品的存在感、痕迹感有很强的追求,总觉得那时自己做的东西留不下来,过一个星期或者十几天就会被撤掉,所以27岁的时候,我卖掉了北京的房子,从零开始学了建筑。”

2015年,我创立安哲建筑,开始建筑师的工作,今年刚满第6年。虽然安哲建筑是一个非常年轻的事务所,但是团队非常稳定,很多同事都是初创时期的老员工。

我们做第一个项目的时候团队只有一两个人。当时我还在王辉老师那里上班,计划用五年时间找四五个事务所学习他们的工作习惯、项目控制和流程,将来我就可以自己把控项目。

很偶然的机遇,上班两个月之后,我们的一个精品酒店项目中标了,但是这个标也成了我们的难题。甲方希望我们能完成“规划-建筑-景观-室内”的全流程。

对于当时的我而言,才刚刚自学搭建了整个建筑学的基础,马上就要控制整个室内、景观、规划的设计,压力十分大。

为此我基本上一个月都没怎么睡觉,一直在思考这些问题,其中百分之九十九的想法都是放弃:我不愿意做自己不擅长的事情,更不应该让自己陷入到这样一个很麻烦的事情里面。

在我快要放弃的时候,有一个比我年龄大十几岁的前辈,他劝我说:“你不是要花5年时间去跟别人学工作习惯、项目控制和流程吗?如果你咬着牙把这个项目给完成了,上面这些不就全都会了吗?”

这句话让我豁然开朗。我开始逼着自己把项目从头到尾做完,当然中间会出现种种情况,我们需要找团队帮忙,要自己来解决大部分问题。熬过去这个坎之后,我发现所有的事就都不算事了。所以王辉老师那里是我去工作的第一个公司,也成了最后一个。

在之后的工作中,我发现我们跟委托方的粘度非常强,沟通起来特别顺畅。

做一个建筑项目,如果各部门之间不熟悉,沟通就会浪费特别多的精力,往往也难以避免糟糕的结果——可能建筑师需要某种空间、某种墙体,而室内设计师又觉得不需要,于是他们就把墙打掉或者重新再筑一个,结果导致建筑师的初衷变得越来越模糊,甚至朝相反的方向发展,最后整个建筑室内外的气质都不相同,非常糟糕。

但在我们的团队里面,不同专业的人可以一起努力,实现甲方的愿望。双方的想法沟通顺畅,项目就能更顺利地推进。虽然整体控制吃力了一点,但是我们能够从头做到尾。随着项目一个一个推近、经验一点一点积累,我们的控制力量也越来越强。

这种全程委托类型的项目也是委托方更喜欢的模式。我觉得在做设计这方面来说,这种方向才是对的,我们能完整地实现开始时的设计想法。

我半路出家,现在已经不年轻了,没有太多时间能够用来浪费,所以我们公司确立了几个原则:只做落地的项目、只做自己感兴趣的项目、只做委托方配合度特别高的项目。

我们一般不做竞赛、也不做概念性的方案设计,只有甲方的投资和各种计划都成熟以后,我们才会启动设计。这样我们的项目就能尽快落地,我们也可以快速地检验自己在方案阶段的判断是否准确。

我们的项目类型五花八门的,不是凭着自己的喜好挑选,也没有一心钻研博物馆、公共空间,或者只做网红建筑。我们只是每遇到一个类型的社会问题,就尝试着找到解决问题的答案。

很幸运,迄今为止的每个项目我们都比较顺利地做出了解决方案,甚至有时候能超出委托方的预期,解决他没有发现的问题。这对我们也是一种极大的激励。

我们特别自信,安哲将来的路一定会越走越宽,会有各种各样的委托项目找到我们,我们会做乡村、酒店、公共建筑,甚至我们也要做地产。

接下来两年,我们还有更大的理想。我们之前长期驻场的工作方式,取得了许多地方政府和人民的信任,接下来我们想把项目的范围做得更大一点,或许可以把城乡连起来做,去改变大家的生活方式。

一年新建1500栋以上

“当他们还在为自己的未来生活而担忧时,你跟他讲建筑学的神性、玩建筑学那一套乡愁,村民一定会反感。”

我们刚刚成立的时候,会帮一些“土豪”做别墅或者会所。转行之前设计展陈空间和生活空间的经历让我意识到,我希望做很多改变生活方式的事情。因此,我们想要改变这些“土豪”刚开始时对设计的预期——往往是一些欧式别墅或者从某图库里拿出来的意向图。

在长时间的游说之后,他们逐渐明白了村子里的房子该怎么做,开始认同与整个村庄环境协调的建造模式。事务所成立初期我们做了很多这样的项目。

后来我们逐渐开始做整个村子的规划建设。当时我们发现,几乎所有团队在乡村里做的新建筑,都是排排站的,忽略了原来乡村的肌理和格局。所以我们做这类项目的时候,一对一地跟一个村成百上千个村民进行沟通。我们能做到每个项目涉及的每一个村子的村民基本都认识我,也认识我们的驻场建筑师。这些年我们做了大概几十个这样的改造或者新建村子。

最近我们也开始做整个镇区之间的改造项目——从里到外,从室内到街道立面再到到整体环境整治的综合项目。我们选择的项目都要符合一个原则:使用者参与。

这一点我们非常看重。以往的设计方往往只是跟决策者交流,但不会跟使用者交流。比如说最传统城市房地产项目,设计方只跟开发商沟通,不会跟以后真正的使用者交流。但我们希望决策者支持我们与使用者交流,我们一定要说服使用者理解我们的做法,并且跟我们一同参与到设计里面来。

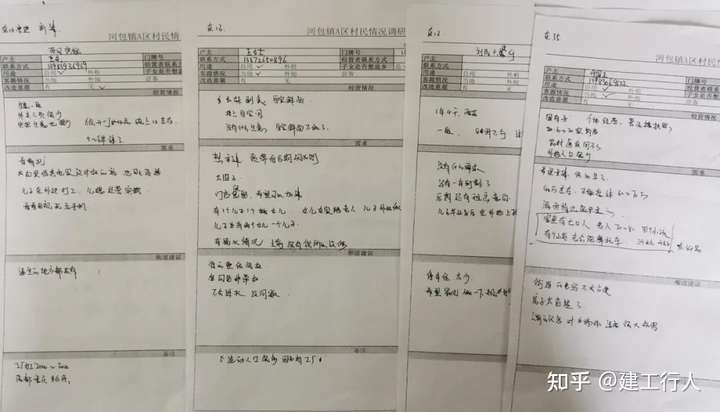

村民大会

大旺村村民自建中

进入乡村,设身处地为村民着想,才能逐渐理解很多他们生活中的问题。

从小在乡村长大的经历让我很了解乡村文化:简单的关系里面其实暗藏着很多“小社会”、小群体。很多我们看来不值一提的琐碎事情,在他们的集体文化中可能是一件特别大的事情。

怎么理解这些关系、这些需求?我曾经在一个特别贫困的村子里住了一个礼拜,就很能够理解村民们的表情为什么充满绝望。他们处于一种很不幸的生活状态,努力了几十年也没有改变。我们可以全国各地到处跑,拥有朋友、拥有知识、拥有更好的物质条件......但是对于大多数村民来说,他们常年生活在村里,对他们而言,他们的宅基地、房前屋后的一亩三分地,就是他们的全部世界。

很多政府或是设计团队进入乡村开展工作,却不去理解他们的心境,不在思想上努力与他们同频,当然也就没法设身处地地为他们着想。

当他们还在为自己的未来生活而担忧时,你跟他讲建筑学的神性、玩建筑学那一套乡愁,村民一定会反感。所以我总是特别强调理解与沟通的重要性。做到这些之后再去行动,才能跟村民开始真正的“对话”。其实乡村建设,最重要的关键词是公平。

我们的项目大概可以分为整体改造类和新建安置类。

有的乡村村容村貌保持较好,也有一些自然或文化资源,主要需求就是改造;也有的乡村由于景区开发或者高速公路建设等原因面临拆除,我们就需要帮村民新建村子。

这种新建安置类项目往往充满了复杂的利益纠纷,许多村民不满意政府给出的方案,不愿意选房,同时有的村民已经在外边租房子一两年了还没有新的房子住。这时就有一些地方政府,听说过我们比较擅长乡建项目,就找到我们做设计,并且希望我们能成为政府和村民之间的交流媒介。

不管是改造还是新建,我们总会先调研每个村子的特点,然后结合他们的需求,用设计解决他们生活中方方面面问题,做出能让全村都签字同意的方案。再之后的任务就是在现场盯好落地过程了。

采访老手艺人

我们第一次到河南云台山那个村子,看到的是杂乱无章、城中村一般的景象。村子外面是5A级景区,内部则是胡乱搭建的房子,很多都有四层楼高,挂满乱七八糟的招牌。

我们当时就觉得,这个项目太容易失败了,并不想接。但是后来我又进行了自我排解:或许中国的很多5A级景区旁边,都有这么破的村子。近几年政府开始进行整改,但具体的规范尚未明确。如果我们能做出一个成功的、足以成为范式的方案,会得到很大的收获和成长。

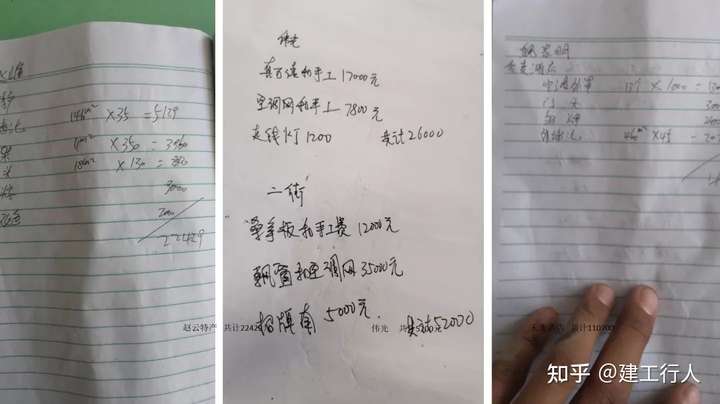

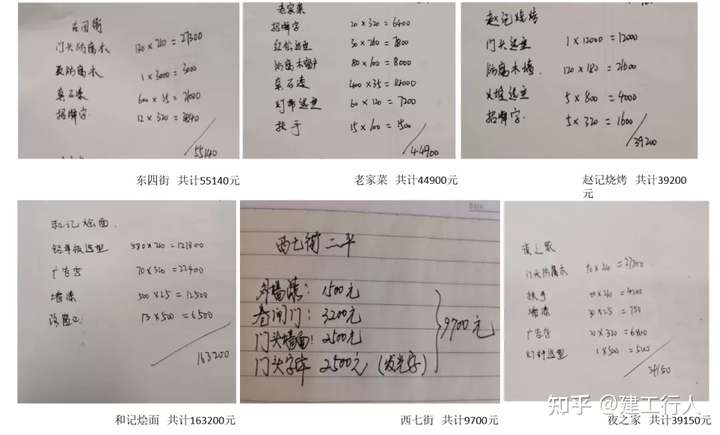

村里几百栋房子,每栋房子改造要三四十万,就算只改外立面,每层也有将近一千平米要改。所以我们提出,改造必须要发动村民的力量,让他们知道改造后能挣到更多钱,从内里自发愿意把村子打造得更好。这样我们得到的支持会远远超出政府投入的资金。

在去年疫情严峻的情况下,第一期政府投入六百多万,村民投入七千多万,这是我们的努力的结果。我们把这个模式做成闭环,解决了这类型的社会问题,得到了国家文旅部的认可,现在我们也有底气去分享一些经验了。

<<< 滑动浏览>>>

改造账单<<< 滑动浏览>>>

河南云台山岸上村改造提升设计

“我们把四分之三的时间花在了前期关于‘人’的研究上,剩下的工作推进就变得十分顺畅。”

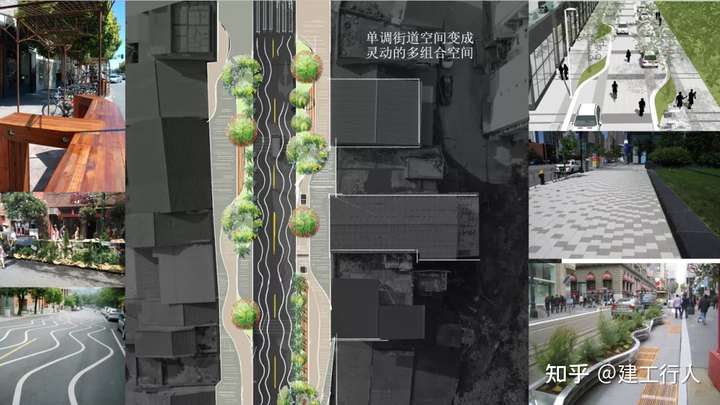

2021年初,我们有一个重庆的场镇改造项目,这又是一种不同的状况。

中国很多县乡的场镇都没有太多的规划,各种类型混搭,破破烂烂的,特别凌乱。这样的场镇,很难靠一些“穿衣戴帽”的形象工程彻底改变。村民对这些工程非常反感,觉得它对生活品质提高没有帮助。

我们要改造的这个场镇状态同样不佳。屋顶是彩钢瓦铁皮,经常漏雨,一层有做丧葬的,有养猪的,都不太景气,整条街巷像是被人遗忘了一样。

在调研中我们发现,这里产权证相关的政策存在问题。三十年前,政府鼓励大家在镇区边上、道路两边建房子。但后来,政策频繁改变、反复无常产权证一会通知能办、一会又不能,老百姓都失去了信心,很多人干脆把房子卖掉或者出租,很多人都搬走了。于是我们和政府商量,把产权证给大家补上。政策一下来,改造也就随之推进了。

<<<滑动浏览>>>

工作过程

前几个月我们在村里发动了很多次村民大会,一家家上门走访,还给每家的产业做短视频进行宣传......现在一期改造已经开工了,同样是村民自己花钱,有的做新建,有的要改造外立面,对于每一家我们都尽量帮他们实现自己的居住理想。

我们特别有信心,等一期完成、样板出来之后,村民们会发现他们的生活和原来有了很大差别,房间明亮了,卫生间舒适了,也没花太多钱,看到这样的效果之后,整个场镇的人都会支持的。

<<<滑动浏览>>>

粉条之乡——重庆荣昌区河包镇改造方案河包镇改造前后对比

当时一共有十二个场镇改造项目一起启动,设计方除了我们都是本地的大设计院。他们的工作模式还是传统的那一套,做总规、风貌方案、人文研究等等,还是政府花钱、老百姓在围观的一种模式。

听了十二个场镇方案的汇报之后,当地的区长认为,我们的方向才是对的,我们的模式才能够发动村民的积极性。于是,只有我们的方案开始落地,其他人都在等,等我们的模式成功实现,然后其他的场镇就按照我们的方式做。

这里又产生了一个正向循环:我们把四分之三的时间花在了前期关于“人”的研究上,解决了问题,得到了关注,就会获得从上到下各方面的全力支持,剩下的工作推进就变得十分顺畅。

这个项目遇到过很多令我印象深刻的困难和挑战,比如姗姗来迟的原始图纸、处于失控状态的施工队、难以说服的决策者,甚至我们还曾经要把一大半建好的房子拆掉重新来……我们的团队很能吃苦,年初开始就有十来个人在村子里驻场,直面房子的使用者,针对各种复杂的问题进行沟通。我觉得特别感动。

安哲建筑师在驻场工作

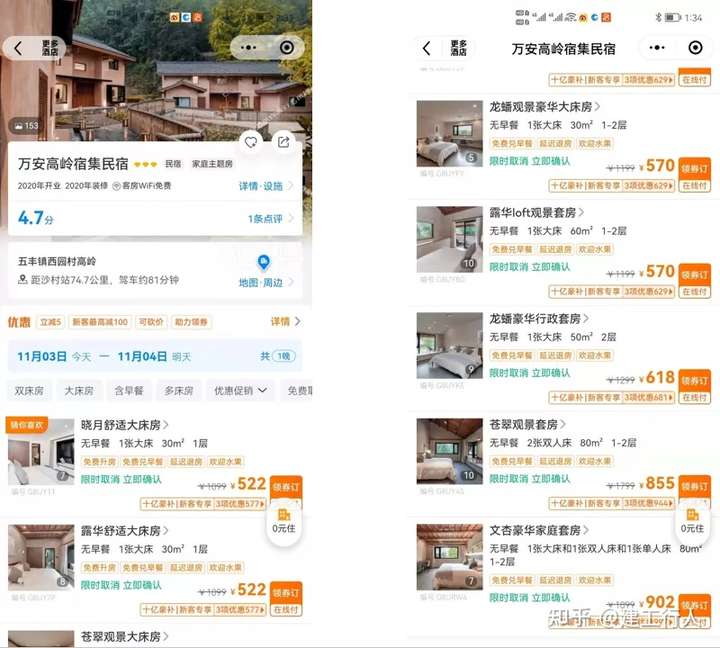

江西万安的乡村项目是一次时间上的极限挑战。

万安是银杏村,决策者希望能在当年秋季开始营业,而我们接到任务的时候已经是四月,要完成整个村子的民宿从建筑、硬装、软装、布置到运营的全过程,这几乎是一个不可能完成的任务。

在开始施工的时候,我们是拿骡子拉建材的状态。到项目中途不光是我想放弃,我们公司很多的同事都因为压力太大提出离职。但是我们后来还是坚持住了,真的在银杏叶黄之前开业了,而且运营状况特别好,民宿预订率超过95%,可以说是一个非常成功的案例。

这个项目我们是和中国扶贫基金会、三峡集团、万安县政府三方一起合作的,也是迄今为止中国扶贫基金会做的项目里面最快速的一个。有了这次经历以后,下次别人再跟我说要求四五个月完成一个项目,我心里都会特别有底气。

<<<滑动浏览>>>

江西万安银杏村项目

现在我在老家平江有一个设计项目。平江的县委书记还有一年就要调走了,一般这种项目我们是不敢接的,因为产生变化可能性太大。

但我们和书记谈话之后特别感动。这位县委书记两任都在平江,他觉得这个地方山水特别美,唯一不好的就是村民自建房特别难看,因此他很想做这样一次尝试,让村民舒适的生活在好山好水中。

我的想法是给当地百姓做一批住宅,做完三四个村子之后,如果大家都认为可行,我们就把这套图纸挂到当地建设局的网站上,村民建房的时候可以免费下载作为参考。

我们也可以给各个乡镇发一套图集,根据不同的规模需求,比方说,130㎡宅基地、两层或是两层半的房子,给出可以直接采用的方案。这样过二十年,可能这个县城里的乡镇会逐步趋近比较理想的美丽乡村图景。

总的来说,我们的事业发展比较顺利,顺利得有时候自己都意想不到。可能是因为我们能够感染其他人,不管是社会力量还是政府,看到我们的精神劲儿,看到我们解决问题的诚意和善意,都会愿意倾注更多的力量到乡村建设中,村子里面的人也能因此获益。

当我们帮村民们实现了居住理想,他们也很愿意用自己的方式表达他们的感激。我们没有商务人员,不做推广,作品几乎也不发表但很多项目就是很自然地来了,落地了。

我们不急功近利,我们还没到要拼拿奖、让别人看到的阶段。我一直相信,哪怕特别难,也要坚持做正确的事情,一切都会越来越好。

<<< 滑动浏览>>>

山西贺店样板间概念设计

2021年10月底,我们的团队深度参与了国内首部关注乡村振兴的综艺节目《云上的小店》,响应国家乡村振兴的总体战略,以一种新颖的形式深度介入湖南浏阳小河乡的乡村发展之中。

在对小河乡的走访调查中,我们发现,小河乡并不是无人问津的穷乡僻壤,而是一个不折不扣的“网红乡村”——游客人数众多,浏阳小河乡的鱼鳞坝与叠水坝凭借独特的坝体设计在网络上走红,吸引了大量游客前往打卡,春节期间车流量甚至达到6800台。但这样的人气,对小河乡的旅游发展收效贡献不大。

造成这种现状的原因,一来是因为小河乡的接待能力很有限,硬件设施不足,游客们游览完后找不到可以消费的场所,在网红景点满足视觉体验之后,并没有更深入的生活体验资源可以供人体会,游客们在打卡结束后无处可去;另一方面,因这种网红效应吸引而来的游客,一般都带着强烈的社交属性:他们希望村子里能有可供拍照的标志经典,有能够互相交流的高质量公共空间,而这也是小河乡目前缺少的。

所以从乡村的现状和基本问题出发,为小河乡设计建造了小河乡天文台,乌石公建,栗柿咖啡,茶油工坊,竹艺工作室,小河乡初级中学,小河乡田心小学等一批新建、改建项目。这些项目,有的是我们创造的视觉地标,比如小河乡天文台;有的则是我们深入考虑运营需求后,改造的优质服务设施和消费场所,比如栗柿咖啡。

<<< 滑动浏览>>>

安哲参与乡村振兴类综艺节目“云上的小店”

王求安与汪涵

“无论我们在村里做什么房子他们都会同意,而且是他们自己花钱的。”

其实村民对规划团队、设计团队是有一定偏见的,因为他们往往都被骗过。

有的骗子经常来村里转悠,到最后卖个一两百万一本的图册走人,从来就没有看到他们的设计落地。所以村民们一开始对我们也不太友好,觉得我们要么是卖图册的,要么就是跟镇里、县里的人一样来忽悠他们拆迁的,反正在他们看来都是圈套。

最开始确实是很不愉快,甚至会遭遇各种谩骂,但是我们很有方法,最后村民们总是能够完全信任和理解我们。我们会跟他们同吃同住、持续地交流、开村民大会,关系有所缓和以后,我们也会跟着他们到各处参观……慢慢地,他们就会知道,这个团队是真的想把这个事情做成。

在这个过程中,我们需要一户一户地做沟通工作。村民们都比较保守,即便我们已经使大部分人都不再强烈地反对,也很难得到村民在公开场合的表态支持。因此,小范围的沟通才能够让我们倾听到村民们真实的想法和需求,一点一点地取得信任,然后慢慢再把小范围的认同扩大成一个片区的支持。

我们真的把村民当朋友,调研会详细到家里有几口人、需要几间房、预计花多少钱这些问题,然后去做相应的设计。在沟通过程中,我们能明显地感觉到村民对未来生活的憧憬,对房子落地的期待。

<<< 滑动浏览>>>

与村民沟通

乡建一定要有特别强的“当地感”。我们会研究他们的符号、材料、做法,尽量地尊重当地的文脉和建筑语言。但我们也发现,当地很多建筑类型的建筑并不好用、不舒适,比如缺少地暖空调、采光差等等。

我经常思考一个问题:四十多年来,许多乡村或者是城镇的民房都经历了四五次以上的拆建,原因在哪里呢?

其实很多房子都是村民自己拆的。他们觉得,上一代建的东西,实现不了自己对生活质量的需求和期望。因此,除了“当地感”还要重视“当下感”,适应现代人的生活需求。当他们看懂了我们给他的改造建议,就会特别地支持我们。

当地感、当下感这两个点如果都做好了,新的项目就会成为这个乡村的一种文化延续。

很多人说做乡建是一个“熬”的过程,很多问题都是刚好到了那个点才能够解决。这就需要经验的积累。

如果是三年前我遇到重庆的那个项目,也不会那么坚定地选择村民自建的方向,我可能会用最简单的解决方案,按照预算,拿政府的3000万准备金来做立面和景观的改造。但有了之前的经验,我们现在做乡建,一定会让村民参与其中,让他们发自内心地愿意把我们的设计落地。

我认为,前期花的时间是值得的,团队与村民之间的沟通也是必要的。在房子落地之前把“人”的问题解决好,再之后就不会有更大的问题了。

去年有一次我碰到一位前辈,他说起他们刚刚完成一个项目的第五轮评审,终于通过了。我特别好奇地问他评审都有些什么内容。他感到奇怪和不解,无法相信我们做了那么多项目,一次都没被评审过。

但我们的项目就是这样,自由度特别大,而且往往是跟很多个当地的单位共同完成的,整个工作流程不像常规设计院一样受到很多束缚。

我也常听到很多设计方抱怨甲方干涉太多、村民不讲理经常改方案等等问题。我觉得其实还是因为前期的工作做得不够。其实当社会问题解决了以后,政府或者村民就不再关心设计问题了。

我可以自信地说,无论我们在村里做什么房子他们都会同意,而且是他们自己花钱的。不管我们做的是黑房子、红房子还是不锈钢房子,他们都觉得挺好。

我们确实也没有别的企图,只是想做一个房子,解决好村民的问题,同时加入我们现阶段想要实现的一些小理想。

<<< 滑动浏览>>>

实现孩子的一个小梦想

一个人如果终其一生都只在北京、上海这样的大城市度过,在一个个混凝土的盒子里走完生老病死,我觉得是很残忍的。或许这也是现在很多人开始关注乡村、想回到乡村的原因。中国人内心的理想生活还是回归田园。

很多村子不能适应现代人的生活和发展需求,确实会难以避免地自然消亡;当然,也有一部分村子会发展壮大,比如城郊的村子以及景观资源比较好的村子。随着网络科技的发展,村子里的生活也变得越来越方便。像我,长期不在公司,扎在乡村里工作,各种问题一样可以解决,甚至处理得更好。

最近我在老家做项目,时常回顾自己的人生:我十几岁之前一直生活在乡村里,那里给予我的精神养分胜过我后来待过的任何地方;但是我获得对社会全面的认识、得到各种锻炼的机会,主要都是在城市。

王求安老家 湖南平江

在我的老家,村子里很多人在北京、广州创立了大企业,回来之后依然想要在村子里盖宅子,他们也开始希望自己的孩子们年幼时可以在乡村长大,在镇里、县城里上初中、读高中,拥有一群可以互相勉励的同乡玩伴;长大后孩子们到大城市去工作、成长,到四五十岁打拼出了一番事业再回头看,他们还能有一块村子里的土地,还可以选择回到老家。

这也恰恰是中国传统社会的生活逻辑:功名利禄在城市中获取,最后的归宿还是在乡村。

“其实我们更多不是解决设计问题,而是在解决社会问题。”

刚开始创业的时候,每周有两三天可以待在办公室,但现在能在北京办公室的时间越来越短。目前我可能拿出四分之一或五分之一的时间留在北京,其他的时间基本全在外面。虽然项目有驻场建筑师,但是我还是习惯每一到两周到县里、村里去看一下。

这么做的原因是我们的乡村项目落地特别快、条件特别复杂,如果隔两三周才过去,这个项目很可能已经失控,变成另外一个样子了。像施工队的技术问题、材料问题等,发现了之后都需要马上解决,所以常去现场是必要的。

我们公司的管理模式也决定了我不需要经常盯着。公司里只有一个行政人员打理,其他都是设计师。我们也没有设置商务部门,因为找到我们来做项目的那些合同条款往往非常简单直接,我自己对接都没问题。

现在我比较习惯这种工作状态:在现场,把项目的问题逐一解决;在路上,大部分时间用来思考设计,并和同事一起完成方案优化。我发现赶路过程中,因为场景是移动的,用来考虑问题反而比办公室更好一些。

建筑的施工基本不会有太多难题,最需要解决的问题都是“人”的问题。基本每个项目都会出现某个很难说服的人,对项目的推进不赞同,现在我们主要的精力要用来解决这种类型问题。

在一个成熟的团队里,项目、老板、事务所的负责人,都是年轻建筑师们需要奋斗多年才能达到的高度层级。但在安哲,我所掌握的知识或许不比大家更多。我和年轻建筑师们一起成长,在每一个项目、每一个事情里面,摸索着把复杂的问题解决。

安哲团队工作照

之前和别人开玩笑的时候提到,如果让我来设置建筑学的教育体系,我觉得第一年得先到工地上去,搞清楚房子到底是怎么建起来的。

第二年,学生可以开始接受专业的培训,系统学习画图等技术层面的知识;到了第三年,学生必须花大量的时间去学习如何跟不同的人沟通交流,尤其是如何说服一些特别难打交道的决策者或者特别难缠的施工方。逆商和情商一样重要,很多年轻人喜欢闹脾气,受到批评了,没信心了,就容易选择离开甚至放弃。

我看到好多比我们优秀很多的建筑师,一到落地阶段跟人沟通交流就很费劲,到最后他们自己也觉得很郁闷,设计的东西总是实现不了,停留在纸上,或者最后钱款收不回来。我们公司从来不存在这种问题,我们就没有收不回来的款。现在我们甚至要首付70%才开始动手做设计。

可能再过两年,我还想先收90%再动手——这就是我的话语权。人都是有判断力的,当决策者认为他判断准确的时候,他不会在乎我们收了20%、70%还是90%,他觉得都一样,反正他就相信我铁定能帮他解决问题。

做完这几年大尺度整体项目的尝试之后,我觉得我的团队里应该已经有很多人可以独立完成各种项目了。这时,我个人可能会反过头来做一些更细的事情。

我们可能会推出我们自己设计的、关乎生活方式的产品,也可能会联合其他的设计师和品牌,打造一个平台型公司,把那些能改变生活方式的产品直接输送给用户群体。这种模式依然是基于我们跟使用者之间建立的充分的信任。

<<< 滑动查看>>>

一对一设计,点对点沟通:安哲与村民的沟通微信群

每个乡村都有独特的资源优势和发展潜力。但乡村的发展是一个缓慢的过程,如果依靠村子自身的文化力量缓慢更新,至少得有十几年的时间。

但我们现在参与的很多项目,政府、资金、村民,都没有耐心等这么久,立竿见影是最好的。这时就需要设计师、运营团队、农业产业等各方面的共同努力。

以往,很多规划设计师来做村子的产业规划,其实没有几个能做成功,设计师的作用是有限的。最好的办法是在各种项目中逐渐找到一批靠谱的团队,将他们推荐到有需求的乡村项目里,这样才能促进村子的快速发展。我们目前已经在尝试把自己现有的资源直接对接到乡建项目里边。

我们也在拍一些纪录片,做一些视频。我始终认为,我们的工作模式是可以复制的。所以我们把每个项目拍下来,记录我们遇到每个问题,到底需要政府的哪几个部门介入、什么时候需要和施工队做会议对接、什么时候需要跟村民对接.……希望可以给大家提供参考,也成为自己的经验积累。这也是很多政府喜欢我们的原因,他们认为我们有激情、有使命感。

2019年夏天,时任焦作市委常委、县委书记郭鹏(现任焦作市委常委,市政府副市长、党组副书记)在微信上看到一篇关于我们村民自建的文章,亲自打车到我们北京的办公室了解我们的工作方式。

长远来说,我可能会在老家或是某个地方,选一个村子,用我心里的那种特别缓慢的方式,十年十几年地让村子慢慢成长。

这些年的实践中,我发现了一个很严重的问题:在二三线城市,我看不到那些功底扎实、富有才华的设计师,这样的人才都想留在北京上海。其实当我下沉下来,到二三线城市和乡村,会发现这里有很多实践的机会。

我自认为安哲是一个很稚嫩的团队,毕竟只有短短几年的实践经验。但对于二三线城市、县乡的政府来说,他们厌倦了大设计院循规蹈矩的方案,他们会感觉到,我们和传统的设计院相比更加用心、更加创新,他们会很感动,会产生好感。所以这些政府决策者看到我们,就有意愿把他们的景区、公共建筑交给我们来设计。再加上我们百分百投入的工作气氛感染了许多村民,名气也传到了其他村子,所以我们现在接到的项目特别多,开始做5A级景区的整体升级、容纳一万人的大型游客中心,甚至接到整个镇区的改造委托......

虽然在乡村里意外更多,但也使我们经验更多、名声更广、机会更多,接触的项目类型也五花八门。我现在还处在创作的兴奋期,没有给自己设置固定方向或固定类型。很多年轻设计师,很早就固定了自己的设计方向,比如住宅、博物馆、公建等等,专攻一个类型,我觉得这样是不利的。

我希望我和安哲能对每一件事情都保持新鲜感,能尽可能的接触新事物。这也是我们工作的核心:在每个项目中找出并解决不同的问题。其实我们更多不是解决设计问题,而是在解决社会问题。

完全以村民为主体的乡村实践并不是一句空话,这背后是一套完整的工作方式:认同“村民才是乡建最重要的力量”;在开始设计前充分听取村民的意见和需求,召开村民大会;设计过程中与村民保持充分的沟通;接受村民民意的反复;替业主和村民考虑运营业态,做好可持续性规划;充分调动村民的能动性;与业主保持良好的私人关系。

我们相信,只有完全以村民为主体的乡村实践,才是当下乡村建设的正确方向。